|

ある日、旭屋書店だったか紀伊国屋書店だったか、なんか大きな本屋さんに行った。別になんの本を買うでもなく、暇つぶしの立ち読み目的で店に行ったんである。

いつも本屋に行くと旅行コーナーに行く。時刻表が売れ残っているのを確認し、旅関係の雑誌、ガイド本、地図なんかを目に付いたのを適当にとってはパラパラめくるのである。これが結構、面白い。

ひととおり見終わると、今度は鉄道書コーナーへ行った。大きな本屋には、鉄道関係の本棚があるのである。一般人が警戒して近づかないゾーンである(笑)。ま、それはさておき、そこで1冊の本が目に付いた。

タイトルは忘れたが、日本中の変なシチュエーションの駅を集めた本である。「変な駅!」てな感じだったが、買ったわけではないので詳細は省く。それを手に取って、数ページながめたとき、ある駅が目に飛び込んできた。

『水軒』

和歌山にある南海の駅だという。そういえば、その前に、私が師と仰ぐ友人が、

「和歌山にとんでもない駅があるんだってよ〜」

と言っていたのを思い出した。どうとんでもないかって、それはその本を探し出して読んでください。

「それじゃ、紹介になってないだろ〜」

百名駅の名にかけて、それでは実際に水軒駅を訪問した際のレポートを提出します。

●関西版・秘境探訪

その駅は、怪しさ100万点である。いくつか、怪しい点を羅列してみよう。

- 1日、2本しか電車が来ない。

- それでも、関西屈指の私鉄・南海電鉄の路線である。

- 駅周辺は、恐ろしいほど何も無い。

これで分かった人、すごいです。分からなかった人、ふつうです。

商売の府・上方に本拠地を構える営利社団法人の南海電鉄が、なんもないところに電車を走らせている、しかもそれが1日2本という、過疎ローカルバス並みの本数というのだから、

「これは何かあるな」

と、長年の旅行研究からくるカンが響いた。

とにかく、行ってみよう――。

ある夏、そのチャンスが訪れた。

その夏は、長年の旅仲間と、東北へ旅することをずっと前から決めていた。が、後から「四国に行く!」と言い出して、なんとなんと、先約の我らの日程にWブッキングである。

「そりゃないぞー、東北で祭り見るんだからな、日にちをずらせ」と、私は怒り心頭。しかし相手もツワモノで、

「決まったもんは、しょうがないでしょうが」と開き直る。

これじゃ、のれんに腕押しだと思い、ある種の妥協を見出すことになった。それは、ちょうど我らの日程と、四国旅行が重なるのが最終日だったので、その旅を連続して組み込むことで事なきを得ようと考えたのだ。

そこで、四国→岡山→大阪と帰ってくるんだろうから、大阪で落ち合って、大阪から日本海縦貫線で秋田に至ることを考えた。諸悪の根源は自分にあるとようやく気づいた相手は、しぶしぶ了承し、前代未聞の「東京発、大阪経由の東北旅行」を決行することになった。

大阪で落ち合うまでは単独行動になるので、

「そうだ、水軒行こう」

と思い立ったのである。(南海、このフレーズでCMやって、乗車率アップしないかな? しないか。)

で、和歌山に至るまでの経緯は書くと4MBぐらいスペースが必要になるので省くが、関西圏をぐるぐる乗り回してJR和歌山駅へやってきた。

14時42分、和歌山駅からは和歌山市駅行きの電車(105系、2両編成)に乗り換えていく。和歌山―和歌山市間はJR紀勢本線なんだが、実態は盲腸線である。市街地は両駅に挟まれて存在する。どっちかといえば和歌山駅寄りかな。

和歌山市駅に到着。この駅は南海が99%で、JRははじっこに1%である。どうみてもJRが間借りしてる感じ。肩身の狭い思いをしながら(なんで俺がしなきゃいかんのだ)、改札を出る。南海本線の終点であり、和歌山の南海の拠点であり、その駅舎はかなり立派である。

しかし、今日のメインは水軒だ。「南海そば」に心惹かれるが、ぐっと我慢し、水軒行きの切符を買いに行くことにした。

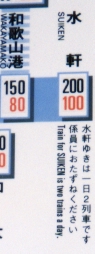

自動きっぷうりば、その上にはパネル式の運賃表…。この運賃が間違っていたという大チョンボを鉄道各社がやってくれたが、そのときは、そんなことを確認する余地もない。現在地、和歌山市を発見、ということは水軒は…

「な、なんだこりゃ!」

水軒、SUIKEN、200円(こども100円)、それはいいとして、そこに注意書きが!

1998年8月/ETN |

|

水軒行きは1日2列車です。係員におたずねください。

|

英語では Train for SUIKEN is two trains a day. だぞ。外国人も乗るのか!

これは、すごい。噂どおり、いや時刻表どおりであって、それはそれで正しいし、そんなこと最初から知ってて来たわけだが、こう書かれていると、旅人の心が奮い立たされる。これは難波でも書いてあるのか? 気になるところだ。

よし、注意書きのとおり…

「すいませ〜ん、水軒に行きたいんですけどォ、電車ありますか?」

と係員におたずね……できるか! 何しに行くんですか、なんて聞かれて「秘境めぐりです」とは答えられんからな。黙って乗ることにしよう。

「和歌山市から200円区間」のきっぷを買い、自動改札を通る。回転式掲示板で水軒の文字が…ん、あるな。15時20分発。でも、その前に15時7分の特急「サザン」(和歌山港行き)がある。これで先行しようか、と思ったが、まあ、どうせ水軒行きが追いついてきて、それに乗ることになるのだから、と思い、「サザン」は見送ることにした。

水軒行き乗り場(7番のりば)は、JR乗り場よりも扱いが小さい、隅っこにある。まあ、いい勝負か。車内を見ると…、ややっ、7人も乗ってるじゃん。俺と入れて8人。これは、意外や意外!? もしや水軒というのは…。

1998年8月/ETN |

隣ホームから四国連絡特急「サザン」が出発し、その13分後、こんどは2両編成の水軒行きが発車した。どきどき、わくわくである。

和歌山市の次、久保町駅。ここでいきなり2人下車。あれれ、いきなり6人か。そして和歌山港駅に着くと、俺以外、全員、降りた。

………、予想はしていたが…。

いや、1人といっても、運転手と車掌がいるから、3人です。それでもなあ、これは…。

15時26分、和歌山港発。列車がスピードをあげて快走する。が、乗客1人に乗員2人とは、赤字とか黒字とか、そういうレベルじゃない。

駅を出てすぐ、車掌さんが車内を歩いてやってくる。切符を回収するという。ということは、水軒駅は無人駅だな(当たり前か!)。それにしても随分と水軒まで時間がかかるな…。

4分後、水軒到着。和歌山港から、距離にして2.6kmあるから、この区間の表定速度は時速37.2kmか…などと計算でもしてないと、存在意義が疑われてしまう。

駅のはずれに小屋があり壁に時刻表(2本しかない!)と運賃表が貼ってある=1998年8月/ETN |

水軒駅。

ホームに降りた。「すいけん」と、駅名標がある。それはそうだ。でも、片面ホーム1面1線、駅名標がなけりゃ「ここは今でも駅なんですか」と思われても不思議ではない空間。廃線跡のようである。

ホームのはじには小屋がたっている。駅員はいる気配ゼロ。壁には鉄板に書かれた運賃表と時刻表で、錆びかけている。2本しか列車がないのは、今にはじまったことではないらしい。

さらにスゴイのが、その小屋から、駅を出る道が続いているのだが、それは道というのか? 踏み固めただけの通路じゃないか。草はぼうぼうで、ここ数日、人の通った形跡はない。きっと、いま歩いたら、駅を脱出するだけで10分かかるかも(オーバーですね)。

駅に来た証拠を残すべく、ありったけのフィルムで写真を撮りまくる。暇そうに高校野球を聴いていた車掌さんに写真を頼んだら快諾。頼みもしないのに車両前面をバックに撮ってくれた。

車掌「何もないところだろ〜」

南海の社内では、水軒行き列車の担当はどう捉えられているのかな。

5分たって、車掌室のタイマーがビーッと鳴った。ホームに人は誰もいないのに笛まで吹いている(これは私へのサービスでしょ)。車内で車掌から車補券(注:車内補充券のこと)を買うと、「次は〜和歌山港〜」とアナウンス。乗客いなくても言うのか。とにかく寂しい。それに尽きる。

●「水軒」の謎解き

ところで、この駅、いったい何のためにあるのでしょう。

1日2本しかないバスはよくある。朝と夕方で、利用客は学生である。しかし、水軒の場合、駅周辺は港湾地区で、学校はおろか民家すらない。運転時間は9時と15時だから、あんまり関係ないようである。

それにつけても、誰も乗ってないのは大問題である。私は、この取材の2年後に再び乗った際、1人の乗客を発見したが、その乗客は得体の知れない格好(背広)で消えてった。まあ、一般的ではないでしょう。

水軒駅の謎。それを解いてみよう。

和歌山港―水軒間は、いちおう南海の電車が走っている。南海時刻表でも、和歌山港線の一部となっている。しかし、和歌山港線は路線名からも分かる通り、和歌山港と和歌山市を結ぶフェリー連絡線であって、港から先に延ばす必要はない。

そこで調べてみると、カラクリが見えてくる。南海は、和歌山市―和歌山港を第1種鉄道事業者としているのに対し、和歌山港―水軒は第3種鉄道事業者として免許を取得している。

「第1種…」というのは、路線を保有したうえで列車を走らせる免許。「第3種」は、ほかの誰かの線路を借りて、そこに列車を走らせる免許――なんである。

ということは、第3種鉄道事業者に対し、線路を貸与する者(第2種鉄道事業者)がいるはずで、それは誰かというと…! なんとなんとなんと、「和歌山県」とな!

もう、お分かりですね。和歌山港―水軒を延伸したのは、和歌山県だったのだ。実際に列車を走らせるにも1区間だけでは営業にならないので、南海に委託している形である。そもそも、この「水軒」地区は港湾開発で県が力を入れていた地区。住宅なんかも誘致するためには、まずは交通インフラを、ということで鉄道を敷設した…というわけだ。

ところがどっこい、計画は大外れ。そこには鉄道だけが残った。本来、用ナシの路線は線路をはがしてしまえばよいのだが、県としては、線路をはがすことは、事業の失敗を認めることになるわけで、それは出来ない…。かといって、列車を走らせなければ、レールは朽ちてしまう。そこで、1日2本でもいいから、レールをさびさせないためにも列車を走らせているという始末。

この話は、冒頭で紹介したタイトル不明の本(どこが紹介してるんだ!)に書いてあったことです。事実だとすれば、県の税金で、県の役人の面目を保つために水軒駅が存在していることになります。県民が知ったら、怒るだろうな。

公共事業の是非が問われる機会の多い昨今、じつは隠れたところに、そーゆーのがあるということを告発する百名駅レポートでした。う〜ん、社会派だネ!

「うそつけ、そんな目的じゃないだろ!」

※南海和歌山港線 和歌山港〜水軒間は、2002年5月をもって廃止になりました。水軒駅の営業も終了しています。(編集部)

|